REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr Anwar Mujahidin, Dosen Ilmu Tafsir al-Qur`an IAIN Ponorogo

Tafsir al-Azhar karya Hamka, merupakan salah satu bukti otentik adanya upaya masyarakat Indonesia untuk mencari jawaban dari Alquran. Kitab suci ini bagi umat Islam tidak sekedar bacaan ritual tapi buku induk yang berisi pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan.

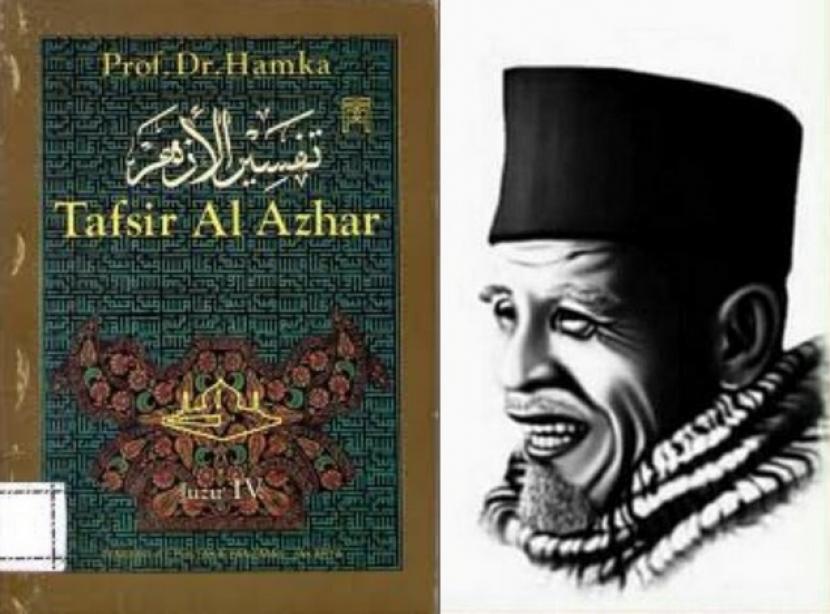

Merujuk kepada Alquran menjadi keharusan bagi umat Islam. Haji Abdul Karim Amrullah, penulis tafsir al-Azhar lahir tahun 1908 di Maninjau Sumatera Barat dan meninggal di Jakarta pada 24 Juli 1981. Beliau seorang ulama, cendekiawan, dan dikenal juga sebagai seorang sastrawan yang aktif di lembaga dakwah dan pendidikan. Beliau sangat produktif dalam menulis buku. Selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi sosial keagamaan seperti MUI dan Muhamadiyah.

Tafsir al-Azhar awalnya adalah kuliah subuh di masjid al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta sekitar tahun 1959. Pada masa itu penuh pergolakan terutama karena agitasi kelompok komunis. Bahkan kuliah subuh Hamka harus terhenti, karena Hamka dijebloskan ke penjara akibat kritiknya pada konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Namun justru di telari besi itulah penulisan tafsir al-Azhar bisa dirampungkan.

******

Pembahasan tentang prinsip-prinsip pemeritahan dalam tafsir al-Azhar berpangkal pada surat al-Nisâ` ayat 59 dan Âli ’Imrân ayat 26. Surat al-Nisâ` ayat 59 memuat perintah agar orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan ûli al-amr. Hamka menegaskan bahwa al-Nisâ` ayat 58 dan 59 berisi perintah menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah. Hamka memberi judul penafsirannya, ”Ketaatan Kepada Penguasa”.

Hamka memaknai ûli al-amr sebagai orang-orang yang menguasai pekerjaan, yaitu orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Hamka kemudian menyoroti kata minkum (ûli al-amr minkum). Menurut Hamka kata minkum mengandung dua makna, pertama di antara kamu, dan kedua, dari kamu. Mereka yang berkuasa adalah berasal dari golongan kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya sebagai suatu kenyataan.

Hamka selanjutnya membahas masalah tanggungjawab kekuasaan bahwa urusan kenegaraan dibagi menjadi dua bagian, mengenai urusan agama semata-mata dan urusan umum. Urusan keagamaan semata-mata menunggu perintah dari Rasul dan Rasul menunggu wahyu dari Allah.

Tetapi, urusan umum seperti perang dan damai, membangun tempat ibadah, dan bercocok tanam, memelihara ternak dan lain-lain, diserahkan kepada kamu sendiri. Dasar utamanya adalah syura, yaitu permusyawaratan. Hasil permusyawaratan menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman.

Pihak yang menjaga berjalannya syura ialah ūli al-amri. Ketaatan yang demikian kepada keputusan ūli al-amri atau pihak yang berkuasa, sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam agama, yang sama kuat kuasanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul.

Prinsip-prinsip kekuasaan selanjutnya dijelaskan dalam tafsir surat Âli ‘Imrân ayat 26. Hamka menafsirkan al-mulk pada ayat di atas sebagai kekuasaan nubuwah yaitu kenabian. Menurut Hamka, konteks ayat 26 dari surat Âli ‘Imrân di atas adalah naiknya cahaya nubuwat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Nabi Muhammad diutus Allah menjadi Rasul. Tugas pokoknya adalah mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi hasilnya ialah suatu kekuasaan, suatu pemerintahan yang mempunyai wibawa dan kemegahan, membuat perjanjian perang, atau damai, menghukum yang bersalah, sampai juga berhak menghukum bunuh. Nabi Muhammad datang membawa suatu ideologi, yaitu Islam. Setelah perjuangan ideologi, terbentuklah satu kekuasaan di Madinah. Beliau tidak terlebih dahulu mengejar suatu kekuasaan lalu kemudian disusun ideologinya.

Kekuasaan nubuwwah pada masa sekarang tentunya dipegang oleh para ulama sebagai pewaris nabi. Ulama yang dimaksud Hamka adalah ulama yang teguh pendiriannya. Hamka menceritakan kisah keIndonesiaan bagaimana ulama Indonesia masa itu yaitu Syaikh Abdulkarim Amrullah, pada waktu pertemuan yang diadakan oleh tentara pendudukan Jepang di Bandung.

Kala itu, sang gurunya -- Syaikh Abdulkarim Amrullah-- menolak mengikuti peserta pertemuan di Bandung yang memberi hormat yang diarahkan ke Istana Kaisar Jepang di Tokyo. Hamka juga menyinggung adanya ulama yang lemah jiwanya yang tidak memiliki ideologi yang kuat. Ulama ini menggadaikan ilmunya ke dalam istana raja dan penguasa tertinggi masa itu. Menurut Hamka ulama yang sudah dekat dengan istana, sudah tidak layak lagi didengar fatwa-fatwanya.