REPUBLIKA.CO.ID, --Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika.

Munculnya tuduhan bahwa Din Syamsuddin tokoh radikal, mau tidak mau membuat kehobehan dalam umat Islam. Dan suka tidak suka akan memunculkan sikap bahwa ada gerakan Islamophobia yang sangat aktif di masa sekarang.

Sebagian warga Muhammadiyah pun sekarang mengaku semakin dan mulai paham bila kini persyarikatan Muhammadiyah tengan dibidik oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat mata, terutama pasca terjadi pelarangan terhadap Front Pembela Islam (FPI).

''Kami tahu itu dan kami merasa ke sana. Setelah FPI arahnya kini ke kami,'' kata seorang pemimpin wilayah Muhamamdiyah di sebuah wilayah yang bergelar doktor. Arahnya jelas, yakni mengadu domba tokoh agama dan memecah belah umat Islam.

Dia media sosial pun riuh soal ini. Berbagai meme yang mengolok aturan syariah dihargai demi mencari duit sedangkan ajaran Islam tidak pinggirkan, ramai bermunculan. Mereka mengolok: maunya bersyariah tapi tak mau jadi Islam kaffah.

Dan pertarungan ini jelas sangat merugikan bangsa. Alih-alih bangsa makin bersatu dalam menghadapi pandemi Covid-19, perpecahan malah kini semakin akut.

Tak hanya itu, bahkan ada aktivis Islam mengatakan situasinya kini berbalik seperti nasib Islam di era kolonial. Cara 'devide at impera' ala Snouck Hurgronje muncul lagi: Islam kalau hanya sebagai praktik keagamaan akan didukung, kalau Islam sebagai ekpresi politik harus dimatikan.

Nah, dalam soal-soal ini kemudian timbul pertanyaan kapankan kiranya kekuatan Islam begitu menakutkan rezim kolonial pada masa lalu? Pertanyaan ini cocok ditanyakan terutama untuk melihat pertarungan Islam dengan kekuasaan di Jawa dan di Nusantara.

Dalam banyak hal, sejarawan asal Ingris Peter Carey mengatakan kenyataan itu terjadi usai perang Diponegoro, yakni setelah tahun 1830. Pada masa itu, yakni kala Jawa secara sempurna jatuh ke tangan pemerintahan kolonial --sebelumnya dikuasai kongsi dagang VOC -- pertalian antara Islam dan kekuasaan dihapuskan.

Langkah ini dilakukan dengan melakukan manuver politik kekuasaan. Ini misalnya dilakukan dengan memutus hubungan keraton dengan pesantren. Kalangan bangsawan dan pesantren tak boleh lagi menikah dengan keluarga dari kiai atau kalangan santri pesantren. Padahal sebelum era itu, pernikahan antara kalangan kraton dan pesantren hal yang lazim dilakukan. Para pangeran yang selama ini belajar di pesantren, mulai saat itu juga dilarang menjadi santri atau murid kiai di pesantren.

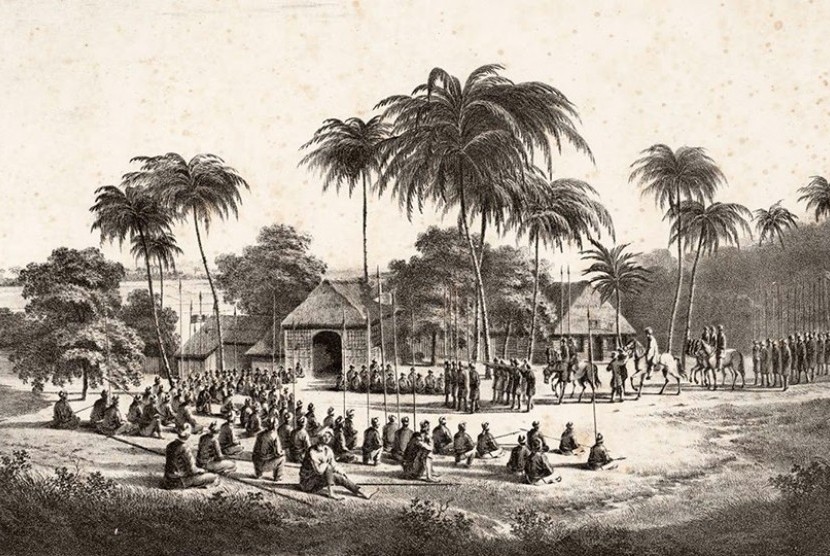

Keterangan foto: Pangeran Diponegoro menunggang kuda dan bersurban tiba disebuah kampung dipinggiran sungai Progo, Jogjakarta. Peristiwa ini terjadi sebulan sebelum kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap ketika melakukan perundingan sekaligus silaturahmi Idul Fitri dengan petinggi pemerintah kolonial Belanda di Magelang.

Adanya kenyataan ini juga dibenarkan oleh Guru Besar Sejarah UNS Surakarta, Hermanu Joe Soebagjo. Dia mengatakan memang sejak saat usai perang Diponegoro kolonial Belanda secara tegas melarang hubungan bangsawan dengan pesantren. Mereka hanya diperbolehkan kawin-mawin dengan mereka: bangsawan menikah dengan bangsawan. Kalau mereka tetap nekad lakukan, maka akan tak mendapat bagian kekuasaan, misalnya menjadi amtenar (pegawai) atau penguasa daerah di bawah kolonial.