REPUBLIKA.COID -- Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

‘’Waspadalah kepada kaum sarungan!’’ Ungkapan ini diteriakan salah satu elite PNI Jawa Tengah, Hadi Subeno, pada dekade awal 1960-an. Bagi orang yang sudah melek politik saat itu pasti akan tahu apa maksud ujaran itu.

Dan memang benar saat itu udara politik kekuasaan sangat panas. Dekrit Presiden 1959 beberapa tahun sebelumnya sudah diputuskan. Namun, dekrit ini tetap memancing Islamphobia yang sudah muncul sejak zaman kolonial: di mana Islam politik harus diberangus dan membiarkan Islam hanya sebagai sarana ibadah saja. Ini pun semakin masuk akal karena dekrit itu secara tegas menyatakan bila Piagam Jakarta masih menjadi acuan atau semangat dekrit yang menyatakan kembali ke UUD 1945 itu.

Suasana ini jelas makin ruwet. Tak berapa lama Partai Masyumi sebagai partai terbesar kedua dalam Pemilu 1955 menemui ajal. Dia ditamatkan oleh keputusan Presiden Soekarno meski sempat sebelumnya bertemu para petingginya makan-makan dan ngobrol santai di Istana Negara.

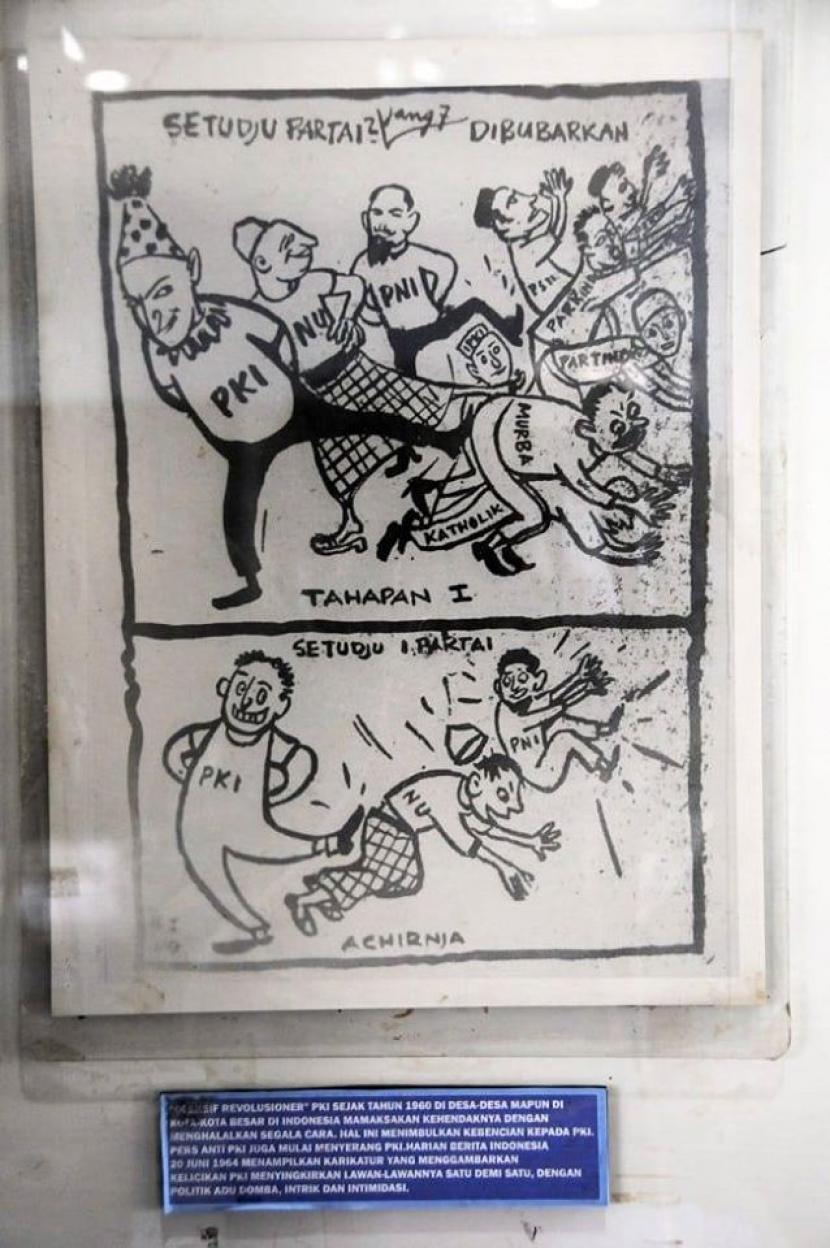

Tak hanya Masyumi, partai lain yang kritis kepada kekuasaan, seperti Partai Sosialis Indonesia dengan tokohnya Sutan Syahrir, pun ikut dibubarkan pula. Tersebarnya artikel dari proklamator dan mantan Wapres pertama RI, Moh Hatta, dalam Majalah Pandji Masjarakat yang diasuh oleh Buya Hamka menambah seru suasana. Majalah ini pun —kemudian diusul banyak majalah atau media massa lain pada beberapa tahun berikutnya-- juga ikutan di brediel. Alasannya, sama tidak sesuai dengan ’selera’ rezim yang tengah gandrung berslogan revolusi belum selesai hingga persatuan bangsa dengan Nasakom.

Alhasil, kala itu presiden Sukarno terkesan berkuasa mutlak. Dia begitu bebas mengangkat siapa yang jadi pejabat dan menggantinya sesuai selera. Tanpa sadar muncul kesan politik ‘belah bambu’. Semua harus mengacu pada kebijakan Nasakom. Siapa yang enggan —bahkan tak sepakat— diangap kontrarevolusi, budak barat dengan jargon: Amerika kita setrika Inggris kita linggis. Yang anti 'Nasakom' dianggap pula sebagai si-kepala batu yang harus disingkirkan. Sosialisme pasti jaya.

Dan ketika ditanya soal suasana zaman tersebut pada sosok cendikiawan senior dan Guru Besar Falsafah Islam Univeritas Paramadina, Prof DR Abdul Hadi, suasana sangat mirip dengan situasi masa kini. Perdebatan ideologi kala itu jelas sangat kencang. Posisi politik umat Islam terlindas habis. Dia hanya mencoba bertahan dengan melakukan manuver ikut atau mengiyakan Nasakom meski dengan setengah hati. Apalagi jelas kala itu propganda kaum kiri, yakni Partai Komunis Indonesia, gemar sekali mengolok ajaran dan umat Islam. Organisasi masa Islam, seperti HMI, secara terbuka bahkan dinyatakan langsung oleh sebuah elit partai di rapat raksasa di Stadion Senayan, diminta untuk dibubarkan.

“Saya ingat betul sebab kala awal 1960-an saya duduk di bangku SMA. Para haji dianggap tuan tanah dan identik di masukan dalam jargon ‘7 Setan desa’ yang harus dibasmi. Pendek kata pertarungan antara kekuatan masa Islam dan masa kiri dengan segala macam aflasinya sudah berlangsung sangat nyata,’’ ujar Abdul Hadi.

Pada tempat terpisah, dalam sebuah percakapan di kantor PB NU beberapa waktu silam, almarhum KH Hasyim Muzadi juga sempat bercerita tentang suasana pada masa itu. “Saya yang waktu itu — tahun 1964— duduk sebagai ketua Anshor di sebuah tingkat ranting di Jawa Timur meraskan situasi itu. Hujatan kepada ajaran dan umat Islam berhamburan di mana-mana.Pertunjukan budaya seperti ludruk menjadi ajang caci maki terhadap umat beragama,’’ tutur KH Hasyim Muzadi.

Suasana tegang dan panas pada zaman itu di kalangan Nahdliyin melekat sangat kuat. Mereka paham pada situasi itu – terutama menjelang tragedi pemberontakan PKI 31 September 1965 – pesantren banyak yang diserbu masa kaum kiri. Kalangan Nahdliyin yang tengah mengadakan maulid nabi Muhammad SAW di Banyuwangi misalnya, hidangannya diracun hingga banyak orang tewas oleh pemudi dari aktivis kaum kiri itu.

Beberapa diantara contoh lain penistaan kaum agama itu adalah pementasan luduryk berlangsung di desa Ngronggo, Kediri, Jawa Timur, akhir 1964. Selesai pementasan ludruk Lekra dengan lakon 'Matine Gusti Allah', pembawa acara menutup dengan pesan, "Bengi iki Gusti Allah wis mati. Sesuk wis ora ana Gusti Allah!" (Malam ini Allah sudah mati. Besok tak ada lagi Allah).

Di kecamatan Prambon, Sidoarjo, dipentaskan ludruk dengan lakon "Gusti Allah Dadi Manten". Allah Menjadi Pengantin. Pada 15 Januari 1965. Pementasan ini digrebeg Banser hingga bubar. Pemainnya dihajar Banser. Di kecamatan Kampak, dipentaskan 'Rabine Gusti Allah' (Pernikahannya Allah).Di Papar, Kediri, dipentaskan lakon "Gusti Allah Mantu" (Allah Bermenantu). Di Dampit, Malang, Lekra mementaskan "Rabine Malaikat" (Nikahnya Malaikat).

Di Pati, Kudus, dipentaskan ketoprak "Gusti Allah Bingung". Bahkan Ludruk Lekra kala itu berinisiatif menampilkan sebuah lakon berjudul "Kyai Bahrum". Isi cerita berkisah tentang seorang kyai pesantren yang suka mabuk, gemar berjudi, berwatak culas, dan sering ribut dengan tetangga.

Panasnya situasi ini terekam kuat pada sosok mantan Ketua MUI dan Komna HAM, DR KH Amidhan Shaberah. Dalam artikelnya dia malah dapat mengingat penggalan isi dialog pentas Ludruk zaman Lekra itu. Salah satu dialognya begini,’’Wis rasah macak ayu ayu, ora ayu yo payu. Nek ra ayu, yo, raup diniati wudhu. Nek ora ana banyu yo nganggo uyuhku. Banyu uyuhku padha sucine karo banyu wudhu.” (Tidak usah bersolek cantik-cantik.Tidak cantik juga akan laku. Kalau tidak laku ya cuci muka dengan niat wudu. Kalau tidak ada air ya pakai air kencingku. Air kencingku sama sucinya dengan air wudu).

Dalam pentas ludruk lakon Gusti Allah Mboten Sare, misalnya, ada dialog seperti ini. “Lha, piye, Gusti Allah yo mboten sare. Ora duwe bantal lan klasa. Piye turue.” (Lha, gimana, Gusti Allah ya tidak tidur. Gak punya bantal dan tikar. Bagaimana tidurnya?).

Dan tak hanya di pentas ludruk saja, pentas teater tradisional lainnya seperti di Jawa seperti ketoprak (Jawa Tengah), dan sandiwara (Jawa Barat) juga punya nada lakon yang sama. Ada cerita dengan judul 'Patine Gusti Allah, Gusti Allah Dadi Manten, Malaikat Kawin, dan lain-lain. "Ini yang membuat orang Islam marah. Ludruk dengan lakon Patine Gusti Allah, yang sedang pentas di Jombang, misalnya, pernah membuat seorang anggota Banser marah besar,’’ tulis Amidhan.

*****

Tragisnya, entah mengapa situasi pertarungan antara kubu Islamis dengan non Islamis pada zaman itu kini kembali terasa kencang bertiup bersama munculnya polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila. Anehnya lagi, kok ya kebetulan, terkait dengan panasnya situasi karena hadirnya berbagai isu lainnya baik secara internal, regional, hingga internasional. Bahkan banyak orang, seperti Budayawan Betawai dan mantan Ketua Umum PB HMI sangat yakin akan segera terjadi konflik serius atau bahkan mungkin perang, yakni antara China dan Amerika.

Di masa kini, lagi-lagi di Indonesia kembali muncul situasi yang disebut orang Pranis sebagai 'De Javidu' alias basi. Dua kutub yang di masa lalu sudah berhadap-hadapan dan konflik terbuka, kini sudah 'bermuka-muka'. Satu kubu seolah mengulang kembali Islamophobia dengan jargon lama ‘Waspadalah terhadap kaum sarungan’, sedangkan kubu seterunya membuka lagi jargon ‘waspadalah terhadap bahaya laten komunis’.

Imbasnya, akibat situasi semacam ini, tampak persoalan pandemik wabah Corona yang mengganas dan membuat ancaman bagi kelumpuhan ekonomi terlupakan. Jargon lama kembali membius Indonesa. Kalau bisa tidak bisa segera dicegah atau dipadamkan, sungguh sangat berbahaya!